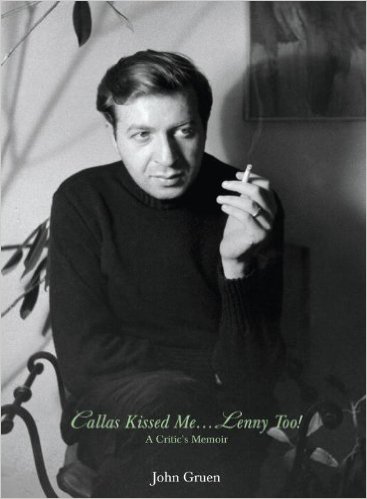

Une semaine après la mort de son père, le 22 novembre 1971, Istomin était sur la scène de Carnegie Hall pour donner un récital. L’événement était très médiatisé, tant il était à cette époque en permanence sous les projecteurs de l’actualité musicale. La veille du récital, le New York Times publia un grand portrait signé John Gruen, intitulé « Istomin : ‘J’aime être seul’».

Le journaliste s’étonnait qu’avec son exceptionnel talent et sa riche carrière il ne soit pas plus célèbre, et il s’interrogeait sur son charisme : pourquoi ne déclenchait-t-il pas l’hystérie du public ou la curiosité des médias ? La réponse d’Istomin était claire : « Je crois qu’il faut faire certaines choses pour que cela se passe et, depuis mes tout débuts, j’ai un sentiment de répulsion pour ce genre d’attitude. Ma tendance a toujours été d’aller vers la substance de la musique plutôt que vers son apparence. » Les exemples de grands pianistes qui ont attiré l’attention du public ou des médias en faisant artificiellement le spectacle ne manquent pas. Le plus célèbre est Rubinstein, attaquant la Danse du feu de Manuel de Falla avec les mains au-dessus de sa tête. Mais même Serkin, symbole du jansénisme musical, joue aussi pour les yeux, sans doute pour une bonne part inconsciemment, chantant, tapant du pied, se penchant sur le clavier puis se renversant en arrière, semblant comme possédé.

Face à John Gruen, Istomin va plus loin dans l’autocritique. Il reconnaît avoir été prétentieux : « Alors que j’étais encore un adolescent, je me suis attaqué au genre de répertoire que les artistes abordent seulement à la cinquantaine ou à la soixantaine. Quand j’avais une vingtaine d’années, j’ai relevé le défi d’être Schnabel ou Serkin, ce qui était parfaitement ridicule. J’étais trop arrogant. Cela aurait été tellement plus facile d’éclabousser tout le monde en jouant de spectaculaires Liszt ou Prokofiev. » En fait, dès cette époque, et comme il le fera jusqu’au bout, il suivait son idéal et écoutait ce que lui dictait son instinct, sans réfléchir en termes de carrière.

En cette année 1971, Istomin avait le sentiment de mieux se connaître : « Je crois que je suis un interprète de Chopin très idiomatique. Je joue Debussy très bien, et Ravel aussi. J’ai très bien joué Rachmaninov et, bien sûr, Mozart et Beethoven. Cela fait beaucoup de musique, et cela correspond aux différents aspects de ma personnalité. » Que ses interprétations soient marquées par une profonde compréhension de l’œuvre, c’était une évidence que James Gruen rappelait : “Il semble se tourner vers la musique moins avec le regard d’un pianiste qu’avec celui d’un compositeur. Chez lui, il y a toujours la volonté de rechercher l’essentiel, de creuser la structure et les tensions qui vont donner du sens à son message. » En ce qui concerne la sonorité et l’attitude sur scène, Istomin prenait désormais Rachmaninov pour référence : « J’ai toujours voulu exprimer ma personnalité à travers le son de mon piano. C’est ce qui compte pour moi, et c’est ce que Rachmaninov avait coutume de faire. Il se présentait sur scène sans qu’un seul muscle de son visage ne bouge, et son apparence était très austère et froide, mais il faisait de la musique de façon magnifique, merveilleuse. »

A quarante-cinq ans, Istomin ne reniait rien des choix et des idéaux de sa jeunesse, comme homme et comme musicien. Il avait sans doute perdu quelques illusions sur le monde musical, mais il avait aussi gagné en lucidité et il restait très confiant dans sa capacité à suivre jusqu’au bout le chemin qu’il revendiquait : « Je crois que j’atteins juste le sommet de mon parcours artistique ». Tant pis si ce n’était pas ce qu’il fallait faire pour devenir célèbre ! Istomin reconnaissait d’ailleurs qu’il lui arrivait de « rendre la tâche difficile à ceux qui voulaient l’apprécier ». Et il en donnait une preuve de plus dans cette interview. Un grand portrait dans le New York Times était une magnifique occasion de se mettre en avant, de séduire ou de provoquer. Or, il n’offrait nul glamour, aucune formule percutante ou anecdote affriolante. Son souci de respecter la vérité, de donner à réfléchir, de rester sincère, le menait jusqu’à la confession de ses défauts. Il y avait peu de chances dans ces conditions qu’Istomin devienne la coqueluche des médias et que le grand public ait pour lui les yeux de Chimène.

En tout cas, au début des années 70, les critiques et le public remarquèrent qu’Istomin avait quelque peu changé sa façon d’être au piano : tout pour la musique, rien pour le spectacle. Il n’avait certes jamais joué pour épater la galerie ou pour donner à voir plutôt qu’à entendre la musique, mais son jeu était devenu encore plus sobre. Musicalement, il donnait le sentiment que ses interprétations étaient encore plus intériorisées, « classiques » dans le sens le plus noble du mot. En février 71, lorsqu’il joua le Deuxième Concerto de Chopin à Carnegie Hall avec le Cleveland Orchestra sous la direction de son ami Jerzy Semkow, le critique du New York Times, Allen Hughes, constata : « Il a donné au concerto une fraîcheur et une clarté qui aurait honoré Mozart et qui convenait très bien à Chopin. De même, son phrasé avait un naturel aristocratique et un raffinement qui soulignait l’esprit classique de son interprétation. »

Après un récital à Chicago au mois de mai, Thomas Willis s’exclama dans le Chicago Tribune du 25 mai qu’“Istomin était un antidote bienvenu face à l’histrionisme qui frappait tant de virtuoses insupportables ». Son confrère du Chicago Sun Times, Robert C. Marsh déclarait : « Son classicisme lui permet de tout jouer”. Quant à Bernard Jacobson, éminent journaliste et musicologue, il livra au Chicago Daily News une critique dithyrambique. Constatant lui aussi que «Eugene Istomin se présentait sur scène avec modestie », il se désolait de l’étrange fonctionnement du monde musical américain : « Si le cabotinage était la mesure de référence de la valeur artistique, on pourrait presque comprendre qu’il n’a pas joué avec l’Orchestre Symphonique de Chicago depuis sept saisons, alors qu’il avait été autrefois fréquemment invité, ou que son récital dans la grande salle ait été le premier qu’il ait donné ici. » Jacobson débordait d’enthousiasme pour tout ce qu’il avait entendu ce soir-là, ayant été particulièrement bouleversé par l’interprétation sublime de la Sonate en ré majeur de Schubert. Pour que la démonstration soit totale, il ne faut pas oublier Roger Dettmer dans Chicago American/Today ! Notant avec satisfaction que l’immense Symphony Hall était comble, ce qui ne semblait pas être souvent le cas pour des récitals de piano, il se montrait tout aussi extatique, de la première ligne (« Istomin envoûtant ») à la dernière (« Bienvenue au pinacle et merci infiniment »).

Ce récital de Chicago était l’un des sommets de la saison d’Istomin et l’une des plus belles unanimités critiques qu’il ait jamais recueillies. Il pouvait espérer un triomphe équivalent, six mois plus tard, avec presque le même programme à Carnegie Hall. Le succès public fut bien au rendez-vous et une partie de la critique fut au diapason. Harriett Johnson dans le New York Post remarqua elle aussi qu’Istomin avait « une âme à l’ancienne ». Elle qualifia Istomin de « poète de l’introspection » et de « royal solitaire » dans Schubert. Elle admira sa sonorité exquise et la versatilité de son art, passant avec tant de facilité de l’univers de Brahms à celui de Debussy puis de Chopin. Et elle conclut avec une citation de Stravinsky tout à fait pertinente : « Vous ne changez pas, vous vous contentez d’ajouter ». Istomin restait fidèle à lui-même mais ne cessait de s’enrichir. Mais le New York Times, inévitablement, se montra plutôt négatif en regrettant ce refus de la flamboyance qui avait séduit les autres journaux. Cette année 1971, particulièrement riche, fut une année charnière. On pouvait penser qu’elle lui permettrait de passer un nouveau cap vers son propre épanouissement musical et vers une reconnaissance plus affirmée des médias et du public. Ce ne fut pas le cas.

Istomin avait déclaré un jour dans une interview : « Je dois ma carrière à tous les grands chefs d’orchestre, qui m’ont fait confiance, qui m’ont reconnu comme un des leurs, qui m’ont réengagé même lorsque les critiques me démolissaient. Ils croyaient en moi, avaient plaisir à me diriger, et cela seul comptait. » Mais au début des années 70, ces grands chefs n’étaient plus là. Rodzinski, le premier à l’avoir soutenu, mourut en 1958, dix ans après avoir été chassé de New York puis de Chicago par Arthur Judson. Mitropoulos, lui aussi contraint de démissionner de New York, succomba à une défaillance cardiaque deux ans plus tard. Entre 1962 et 1964, Bruno Walter, Fritz Reiner et Pierre Monteux disparurent à leur tour. En même temps, Charles Munch et Paul Paray abandonnèrent leur poste de directeur musical à Boston et à Detroit, et Bernstein en fit de même à New York. En 1970, ce fut la mort de Szell et le départ de Josef Krips. Parmi les chefs de la vieille génération, dont il était si proche, il ne restait plus alors que William Steinberg, Eugene Ormandy et Antal Dorati, avec lesquels il pur encore jouer pendant une dizaine d’années.

De nouveaux chefs étaient venus d’Europe pour les remplacer, qu’Istomin ne connaissait pas et qui ne le connaissaient que comme le pianiste du fameux Trio Istomin-Stern-Rose. Plus encore qu’un changement de personnes, c’était un changement de civilisation musicale ! L’ère du marketing qui avait envahi le disque au tournant des années 60 s’empara aussi du monde du concert. Les directeurs musicaux n’étaient plus les maîtres tout puissants. Ils ne passaient désormais qu’un nombre limité de semaines avec l’orchestre dont ils avaient la charge. Ils cumulaient souvent la direction de deux orchestres, et couraient le monde comme chefs invités pendant le reste de l’année. Ils étaient bien obligés de déléguer une grande partie de leurs pouvoirs aux managers, y compris dans le domaine artistique. Ces managers furent de moins en moins soucieux de musique. Lorsqu’il s’agissait d’engager un chef invité ou un soliste, ils se préoccupaient davantage de faire « l’événement » que de construire un projet musical cohérent. Les solistes qu’on avait beaucoup vus depuis longtemps furent rejetés au profit de nouveaux venus qui n’avaient peut-être pas le même niveau, mais qui étaient susceptibles d’éveiller la curiosité des médias et du public. Les managers cédaient volontiers au lobby des maisons de disques qui cherchaient à placer leurs poulains. Il arriva qu’un chef demandât expressément Istomin comme soliste. Le manager promit de s’en occuper, mais répondit que, malheureusement, Eugene n’était pas disponible, ce qui n’était pas vrai. En fait, il n’avait même pas demandé…

Bien sûr, Istomin eut un certain nombre d’expériences avec des chefs de la nouvelle génération. Les relations apparaissaient souvent très cordiales. Peut-être cependant certains chefs avaient-ils quelque appréhension à le diriger ? Il avait joué sous la direction des plus grands, dont l’ombre intimidante planait encore autour de lui. Istomin passait également pour avoir un caractère difficile, même s’il se montrait très respectueux. Il est vrai qu’il ne faisait pas sa cour comme le font tant de solistes, il ne se répandait pas en compliments gratuits, et parfois peu sincères, sur la qualité de l’accompagnement qui lui avait été prodigué. On pouvait peut-être lire sur son visage, ou deviner dans son discours, un manque d’enthousiasme que sa sincérité ne lui permettait pas de cacher. Si la première soirée n’avait pas été parfaite, il pensait d’abord à dire ce qui permettrait à la deuxième d’être meilleure. Il lui arriva de s’emporter pour certaines fautes ou certaines négligences, par exemple à l’égard d’un chef qui ne le regardait pas à la fin d’un solo ou d’une cadence pour faire rentrer l’orchestre.

Avec certains chefs venus prendre la direction des plus grands orchestres américains (Muti, Boulez, Giulini, Dohnanyi, De Waart…), il n’y eut pas même de contact. Certaines rencontres (Ozawa, Dutoit, Marriner, Maazel, Slatkin…) restèrent ponctuelles, et ne débouchèrent sur aucune collaboration suivie. Istomin était par ailleurs très dubitatif sur le réel talent de certains d’entre eux et sur leur légitimité pour prendre de telles responsabilités. Les relations avec Zubin Mehta avaient été très prometteuses mais ne se matérialisèrent que par des invitations épisodiques, Mehta ayant peut-être été froissé par le reproche d’Istomin de trop courir le monde sans prendre le temps d’approfondir. Le hasard a empêché d’autres relations de s’établir, par exemple avec Abbado qui, malade, a dû renoncer à venir à Porto Rico diriger Istomin dans le Concerto l’Empereur à l’époque où Abbado commençait son association amicale avec Rudolf Serkin. Il y eut aussi des rendez-vous manqués avec Kubelik avec lequel il s’entendait merveilleusement.

Il ne resta bientôt plus aux Etats-Unis qu’une poignée de chefs avec lesquels Istomin ait des liens privilégiés : Stanislas Skrowaczewski, David Zinman, Jerzy Semkow, Sergiu Commissiona, Gerard Schwarz, Sixten Ehrling… Ces collaborations étaient précieuses, musicalement et humainement, mais elles ne lui ouvraient plus les portes des plus prestigieuses institutions symphoniques américaines. Istomin avait beau multiplier les succès, bénéficier du respect des musiciens et de l’amour fidèle d’un public nombreux à travers toute l’Amérique, rien n’y fit. Après son récital triomphal de 1971 au Chicago Symphony Hall, il fut certes invité à Ravinia pendant l’été 1972, et joua le Concerto K. 271 de Mozart sous la direction de Georg Solti en avril 1973. Mais cela s’arrêta là. Istomin avait donné 36 concerts avec l’Orchestre Symphonique de Chicago dans la première moitié de sa carrière, il n’en donna plus un seul pendant la seconde moitié… De même avec l’Orchestre Symphonique de Boston (27 concerts entre 1955 et 1969, aucun ensuite) ou avec l’Orchestre Philharmonique de New York (32 concerts entre 1943 et 1968, un seul ensuite).

Il faut dire aussi que la concurrence pour les pianistes était terrible. Un grand nombre de jeunes musiciens de talent partirent à la conquête des Etats-Unis dans les années 70 : Argerich, Ashkenazy, Barenboïm, Brendel, Lupu, Perahia, Pollini, Watts… Par ailleurs, le répertoire des orchestres subissait une profonde évolution : le public découvrait le répertoire post-romantique et les chefs d’orchestre étaient presque tous désireux de s’affirmer dans les symphonies de Mahler et de Bruckner qu’ils ne pouvaient auparavant programmer que très rarement. Ces immenses symphonies ne laissaient généralement pas de place pour un concerto. Pour ne rien arranger, le répertoire d’Istomin comprenait essentiellement les concertos les plus joués de Beethoven, de Brahms et de Mozart, ou alors des œuvres qu’aucun chef ne souhaitait diriger, comme la Symphonie concertante de Szymanowski ou le Quatrième Concerto de Rachmaninov.

La rupture avec Columbia avait eu un impact très négatif qui se fit progressivement sentir. A cette époque, un musicien qui n’enregistrait pas voyait forcément son image et sa notoriété pâlir. Or, les derniers enregistrements solo d’Istomin avaient été publiés en 1969 (Quatrième Concerto de Beethoven) et en 1970 (Sonate en ré majeur de Schubert). Ils n’avaient bénéficié que de peu de publicité et n’avaient guère été distribués en Europe, où le centre de gravité du monde musical était en train de basculer. La situation de la musique classique aux Etats-Unis se dégradait. L’intérêt des médias, des pouvoirs publics, des mécènes diminuait lentement, mais inexorablement. Le grand engouement qui avait duré plusieurs décennies était en train de faiblir. Le business et l’incompétence prenaient le pouvoir. La plupart des artistes américains de premier plan abandonnèrent leur marque de disques aux Etats-Unis pour se lier avec des labels européens et ils jouèrent davantage en Europe. Ce fut le cas de Serkin, de Bernstein, d’Horowitz (tous trois enrôlés par Deutsche Grammophon), et même de Bolet (passé chez Decca).

La rupture avec Columbia avait eu un impact très négatif qui se fit progressivement sentir. A cette époque, un musicien qui n’enregistrait pas voyait forcément son image et sa notoriété pâlir. Or, les derniers enregistrements solo d’Istomin avaient été publiés en 1969 (Quatrième Concerto de Beethoven) et en 1970 (Sonate en ré majeur de Schubert). Ils n’avaient bénéficié que de peu de publicité et n’avaient guère été distribués en Europe, où le centre de gravité du monde musical était en train de basculer. La situation de la musique classique aux Etats-Unis se dégradait. L’intérêt des médias, des pouvoirs publics, des mécènes diminuait lentement, mais inexorablement. Le grand engouement qui avait duré plusieurs décennies était en train de faiblir. Le business et l’incompétence prenaient le pouvoir. La plupart des artistes américains de premier plan abandonnèrent leur marque de disques aux Etats-Unis pour se lier avec des labels européens et ils jouèrent davantage en Europe. Ce fut le cas de Serkin, de Bernstein, d’Horowitz (tous trois enrôlés par Deutsche Grammophon), et même de Bolet (passé chez Decca).

A partir du milieu des années 60, Istomin vint, lui aussi, de plus en plus souvent en Europe, sans pour autant démarcher une nouvelle maison de disques. Malgré son ressentiment, il enregistra de la musique de chambre pour Columbia jusqu’en 1983. Sa carrière européenne se développa dans un certain nombre de pays, mais elle avait un sérieux handicap : il n’avait pas accepté d’engagement en Allemagne ni en Autriche avant le milieu des années 70. Il était trop tard, il avait manqué le coche des invitations de Böhm et de Krips.

« Je crois que je suis un musicien à l’ancienne mode », disait souvent Istomin. Il était en effet très attaché à une façon de faire de la musique et de mener une carrière, qui appartenait au passé, et il n’avait certes pas envie de s’adapter et de faire des concessions. C’est ainsi qu’en l’espace d’une quinzaine d’années, Istomin perdit son statut de pianiste incontournable. Il continua à donner énormément de concerts et à y connaître le succès. Mais il fut de moins en moins invité dans les lieux les plus médiatiques. Cette tendance commença à se manifester de façon imperceptible à la fin des années 60 et se développa progressivement. Au début des années 80, il ne jouait plus qu’exceptionnellement avec les plus grands orchestres américains ou européens. Ce fut douloureux pour lui, mais il surmonta le découragement et continua à donner le meilleur de lui-même. Après tout, il lui était donné de continuer à jouer du piano, à éprouver la reconnaissance du public, à recueillir de précieux témoignages d’estime de grands musiciens. Et puis, il pouvait espérer que la tendance finirait par s’inverser et qu’on le redécouvrirait un jour…

« Je crois que je suis un musicien à l’ancienne mode », disait souvent Istomin. Il était en effet très attaché à une façon de faire de la musique et de mener une carrière, qui appartenait au passé, et il n’avait certes pas envie de s’adapter et de faire des concessions. C’est ainsi qu’en l’espace d’une quinzaine d’années, Istomin perdit son statut de pianiste incontournable. Il continua à donner énormément de concerts et à y connaître le succès. Mais il fut de moins en moins invité dans les lieux les plus médiatiques. Cette tendance commença à se manifester de façon imperceptible à la fin des années 60 et se développa progressivement. Au début des années 80, il ne jouait plus qu’exceptionnellement avec les plus grands orchestres américains ou européens. Ce fut douloureux pour lui, mais il surmonta le découragement et continua à donner le meilleur de lui-même. Après tout, il lui était donné de continuer à jouer du piano, à éprouver la reconnaissance du public, à recueillir de précieux témoignages d’estime de grands musiciens. Et puis, il pouvait espérer que la tendance finirait par s’inverser et qu’on le redécouvrirait un jour…

Musique

Mozart, Concerto n° 9 en mi bémol majeur K. 271. Eugene Istomin, Orchestre de Chambre, Alexander Schneider. 1972.

Brahms, Sonate pour piano et violon n° 1 en sol majeur op. 78, les deux derniers mouvements. Eugene Istomin, Isaac Stern. 1973

Debussy, Images Livre I : Hommage à Rameau. Eugene Istomin. Enregistrement en studio de 1987, publié sur le CD Adda 591049